以团队聚项目 以成果举人才——记上海海事大学海洋材料团队

2008年是我国海洋强国战略初起之年,上海海事大学审时度势,结合学校海洋科技优势和背景,于当年2月成立了海洋材料科学与工程研究院(以下简称研究院)。研究院以其鲜明的海洋材料特色被列为学校重点发展的学科之一。高起点的规划与重点投资,使学校的海洋科技优势迅速与材料学科交叉融合,形成了独特而新颖的研究生长点,并建立了以海洋材料腐蚀与防护、海洋工程材料、海洋环境材料、海洋高分子复合材料等研究方向为主体的综合研究平台。

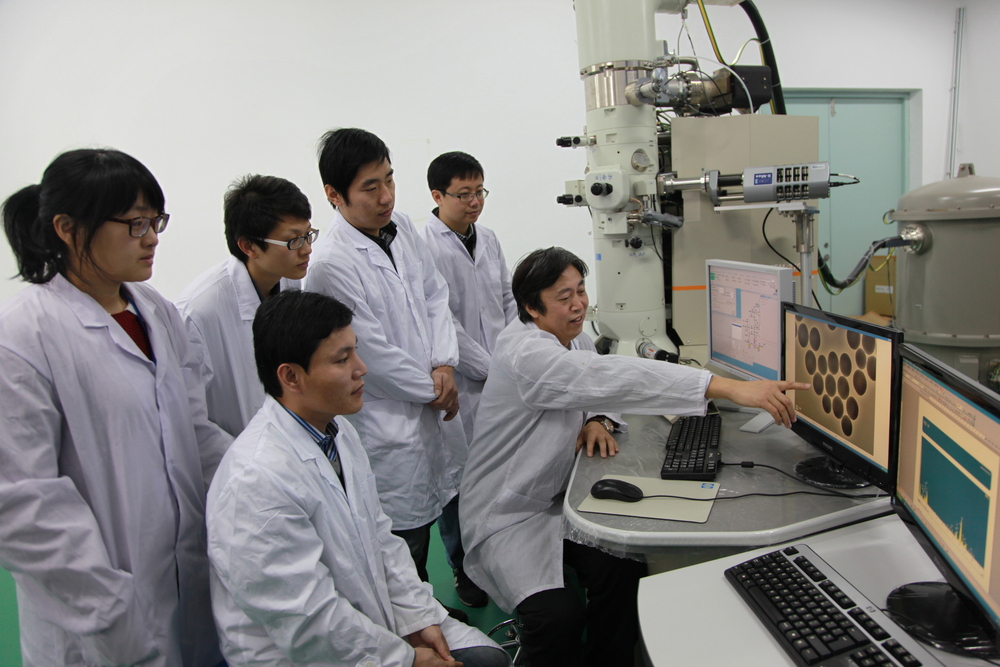

7年来,从无到有,研究院组建了27人的海洋材料研发团队,成员中具有博士学位教师比例达到80%以上。围绕国家海洋工程战略需求,团队取得了令人瞩目的成就:共获得国家自然基金16项,973重大基础研究课题1项,作为首席单位承担国家海洋局重大公益专项1项、参与2项,上海市及省部级项目42项,横向重点项目3项,获课题经费6000余万元,成果获得2013年度上海市自然科学三等奖1项、上海市科技进步二等奖2项,获国家海洋局科技创新一等奖和二等奖各1项,获国际博览会金奖1项,获其它奖励多项。

吸引人才,“土壤”是关键

除学校在人才引进方面给予的大力支持外,研究院在如何留住人才方面积累了一套经验。“吸引人才、培养人才,‘土壤’很重要。” 研究院院长尹衍升说。对从国内外引进的专业教师,尹衍升引导他们迅速将各自的专业与我校海洋背景专业结合起来,使自己的研究与海洋结合,并在这样的交叉点上,逐渐增强他们的科研兴趣和信心,进而加深他们对学校的感情。实践证明,此举是成功的。在研究院这片“土壤”里,人才迅速成长起来,并取得了累累硕果。

几年来,在海洋材料研究领域,团队为国家做出了重要贡献:围绕深海、远海、极地等极端环境海洋材料的蚀损机制、南海海洋高湿热环境材料的服役行为及微生物附着污损机理、远洋石油运输船舶货油舱,以及极地船舶与海洋工程用钢开发等海工领域发展的重大需求,团队先后主持承担973“海洋苛刻环境金属材料蚀损过程研究与制备的关键科学问题”、国家海洋局重大公益专项“深海石油钻采钻铤无磁钢国产化与防护技术”(首席单位);与大型钢铁企业合作进行的远洋船舶压载舱、货油舱体用钢设计研发,提出的可以全周期预防南海繁茂的微生物附着腐蚀的设计理念,得到了试炼钢种在南海海域长期挂片的腐蚀验证;研制了货油舱等比例自动化模拟装置,并进行全周期模拟石油运输过程中的昼夜交替温度变化、颠簸晃动舱体蚀损试验,填补了我国该类舱体整体模拟试验平台的空白;进行了深海用高强不锈钢的试炼,并对所炼钢种进行了深海环境腐蚀试验,为深海用钢取代国外进口奠定了基础。

上述研究为我国海洋材料制备科学发展、沿海地区产业化集群建立、材料在海洋科技发展中基础支撑作用的确立做出了突出贡献,研究成果推动了我国海洋工程材料的规模化研发。研究院也先后建成了上海市海洋局“深海装备材料与防护”工程技术研究中心、上海市“深海极端环境材料蚀损过程”高校重点实验室。

为人才成长搭建广阔平台

由青涩到成熟,团队在广阔的平台上茁壮成长。如何优中选优,让人才脱颖而出?尹衍升透露,首先,打破论资排辈的常规,以成绩论英雄。无论教师来校时间长短、无论来自何方,只要教学、科研搞得好,做出了成绩,在申报课题、报奖、评职称时,院里都给予优先推荐,这在无形中激发了团队成员的工作热情。

其次,根据团队成员各自特点,合理搭配,形成若干海洋材料特色的研究方向,以尹衍升教授申请的重大课题经费为支撑,创造好的研究条件,成员基于各方向申请到的经费由他们各自支配,这样最大限度地发挥了大家的科研积极性。

第三,作为团队带头人,尹衍升教授准确把握国家整体的海洋科技前沿,并以前瞻性的视野,不断寻求错位发展,取得了显著成效。例如,国家实施海洋强国战略,必然要走向深海、远海和南北极地,而深海、极地等极端环境材料是走向深蓝的制约瓶颈。针对这些状况,研究院以大会主席单位身份,连续召开了2010年、2011年度上海东方科技论坛(深海能源钻采装备与关键材料)和2012年度北京香山科学会议(深海极端环境服役材料失效基础科学问题与关键实验技术),为国家制定深海、远海发展战略提供了深海材料研发方向的理论依据,同时大大提升了我校海洋材料学科的社会知名度。

此外,团队率先开展海洋苛刻环境材料蚀损与防护研究,致力于深海能源钻采材料国产化,设计制造了我国第一台可模拟深海高压高温(100MPa/430℃)、极端微生物、气体腐蚀环境、介质注入与提取、材料耦合蚀损速率原位综合测试装置。在科技部“973”计划“严酷海洋环境用新型耐蚀耐磨金属材料研究”支持下,开展了深海环境多因素耦合条件下材料的蚀损机理与防护研究,为深海钻采装备防护技术与材料奠定了研发基础。关于材料在海洋环境中微生物附着污损机制的阶段性研究成果,引起了国内外同行及海洋工程界的广泛关注。理论研究奠定了新型裸用海洋材料和污损防护涂料规模化制备的实验基础。

成果举人才,在雄厚的科研成果基础上,团队中人才辈出:安燕、刘伯洋、常雪婷等3位老师获评上海市晨光学者,刘涛老师获评交通运输部青年科技英才,董丽华教授成为交通运输部中青年科技创新领军人才,尹衍升教授成为上海市领军人才,并入选全球“材料科学”领域论文被引排名全球前1%科学家行列。

每个成员都全力以赴

众多科研成果的取得,离不开团队成员的勤奋刻苦。作为学科带头人,尹衍升教授更是身先士卒,以“5+2,白+黑”的模式投入工作中。在他的影响下,团队其他成员也忘我工作,大家都觉得不上班就难受,不在实验室搞科研就像缺少了什么,甚至偶尔放假,老师们都觉得不习惯,每年春节,他们总要工作到腊月二十七八才肯休息。

“大家都很勤奋,但我不希望他们太累,还是倡导劳逸结合,强调快乐科研。”尹衍升说。在团队中,尹衍升与队员们首先是朋友,其次是导师、最后才是他们的院长。他努力营造轻松愉快的科研氛围,大家也把工作当成自己热爱的事业,倾情投入。尹衍升常对团队成员们说:“论文、成果都是副产品,我们主要是为了自己的成长,为了国家的需求,而不是为出名而写文章,为获奖而搞科研。”宽松的工作环境减轻了大家的心理压力,避免了浮躁情绪,工作起来反而得心应手。虽然院里没有任何奖惩制度,大家的论文质量还是不断提高,成果颇丰:先后获得授权专利25项,发表SCI、EI收录论文192篇,出版国家科技出版基金资助专著3部,等等。

注重理论与实践相结合

科研的意义在于推动国家、社会的发展。从理论研究到横向课题开发,需要潜心研究,更需要与实践相结合。尹衍升及其团队非常注重产学研合作,积极寻求校企在海洋背景下的对接,为实现国家海洋工程战略做出了贡献。

首先,以深海石油钻采装备关键材料和防护材料的研发及其国产化为重点、作为首席科学家,团队承担了国家海洋行业重大公益性项目,在深海钻采装备表面防护材料设计制备技术、深海石油钻采装备表面强化处理工艺与技术研究获得突破,改善了海洋装备关键部件的耐蚀损性能。成果应用于海洋石油钻采装备企业合作,提升了产品品质,产生巨大经济效益。

其次,货油舱钢生产、评价技术体系为日本企业所垄断,我国在该领域曾处于空白。团队与大型钢铁企业合作研发我国海洋工程急需钢种;设计建立了符合海洋实际状况的模拟货油舱及其耐蚀钢腐蚀评价体系;建立了油船货油舱耐蚀钢腐蚀界面原位连续观测及腐蚀动力学模型;实现了现役大型油船货油舱、管路系统的腐蚀状态调研及关键腐蚀因素识别,为宝钢发展海洋工程钢材提供了实验基础,为国家海洋工程战略规划及政策确立提供了参考。

第三,压载水卸载所造成的海洋物种入侵被公认为是对海洋的四大威胁之一,针对体积小、耗能少、效率高的压载水处理技术和关键材料的空白,团队首次提出了船舶压载水处理的强化光催化法及配套系统设计,成功制备出在海水环境中使用寿命超过8600小时且光催化活性可持续高达75%以上的长寿命光催化氧化钛薄膜,解决了光催化技术在压载水处理过程中的有效性和可靠性;帮助企业通过国际海事组织及多个船级社认证,取得很大的社会效益和经济效益。

本科生当研究生带,科研反哺教学

研究院除招收博士生和硕士生外,从2010年开始承担“材料科学与工程”本科专业的教学及培养工作,分别在“腐蚀防护与表面工程”和“高分子材料与涂料”两个专业方向上立足于既懂海洋、又谙熟材料的复合型人才培养。研究院在校内率先实行本科生导师制,从学生入学到毕业,由团队教师像指导研究生一样带本科生,而且,所有科研实验室向本科生开放,大大提高了本科生培养质量。

团队成员们注重自身成长的同时,努力培养学生。他们将教学与科研有机地结合起来,勤勉敬业。除了做好教学、科研工作,老师们还常常利用业余时间带领学生做科学实验,指导学生的科学创新活动,而从不计工作量、更不计报酬。

功夫不负有心人。团队教师指导的本科生中,有些学生发表了SCI收录论文,有人获得了发明专利,不少学生申请到了科创项目。在2014届33名本科毕业生中,7人考取了国内外重点大学的硕士研究生,其余学生全部就业,毕业生以较高的综合素质受到了用人单位的一致好评。