奔跑中的创新——上海海事大学学子勇夺第37届世界头脑奥林匹克中国区决赛《承压两次的结构》赛题一等奖并代表国家赴美参赛

日前,第37届世界头脑奥林匹克中国区决赛在上海外国语大学松江外国语学校举行,来自全国14个省市及德国、俄罗斯的两只团队共408支队伍参赛。上海海事大学3支代表队的19名学子分别参加了大学组的《流传的伊索寓言》《承压两次的结构》和《三个动物朋友》三个赛题。其中在《承压两次的结构》赛题中,我校荣获一等奖,获得参加5月25日在美国艾奥瓦州立大学举行的第37届世界头脑奥林匹克决赛的资格。比赛当天,新闻综合电视台进行了采访,上海市教育报对此活动也进行了报道,体现了活动的积极意义及学生们不可思议的创新性。

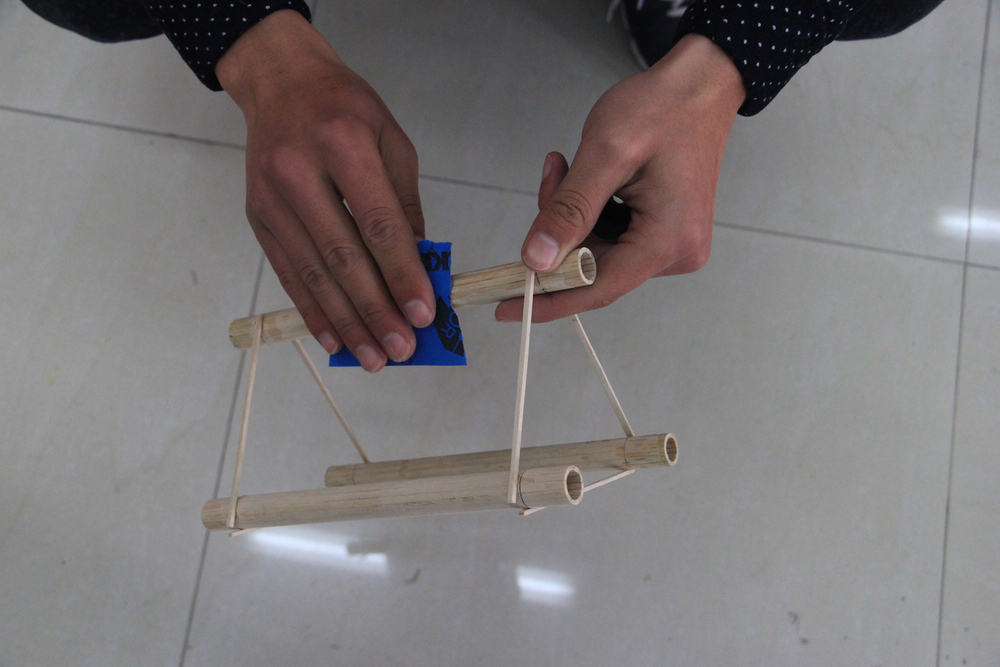

此次我校《承压两次的结构》赛题队员为由来自2013级的殷飞、沙煜、唐雁、马骁燚和2015级的王维智、张心怡等同学组成。他们克服寒假、春运等众多困难,为决赛提前做好各项准备工作。队员们集思广益运用学到的知识设计并制作结构与道具,这不仅仅考验着他们的实践能力,同时也培养了创新精神与团队精神。从构想到成型,无数方案被提出而后又被否决,但他们带着成品最终还是在比赛中交出了一份满意的答卷。

头脑奥林匹克(Odyssey of the mind 简称OM)1978年发源于美国,旨在考验青少年的创新精神、创造精神与团结精神。1987年,陈伟新和他的同事们把头脑奥林匹克活动引进到中国,并于1989年成立了中国上海头脑奥林匹克协会。目前,世界上有包括中国在内的,俄罗斯、美国、英国、德国、日本、加拿大等20多个国家参加。里根、布什、克林顿等前总统以派夫人参加颁奖大会、发表录像讲话、给参赛队写信等形式表示对这一活动的支持。

OM活动是培养青少年创新能力的一个非常有用的过程,它主要通过用简单的物品来制造出意想不到的工具,或限时解决某项非常急切的问题,锻炼了学生的思维敏捷能力,应变反应能力,机智灵活解决问题能力,独立创造和集体配合等能力,让学生在玩乐中成长,在玩乐中创新。

上海海事大学自2003年开始参加OM比赛,至今已有14年历史。2003年至2008年,商船学院有个“OM社团”,每年负责全校的OM队员选拔、培训、参赛等一系列活动。2008年,社团解散,活动参与中断。2010年,商船学院“科技创新协会”成立,接手了OM活动。学校于2014年注册OM会员,编号为31090,此为中国OM协会唯一承认的参赛编号。2013年至2016年,我校代表队在“科技创新协会”的带领下,先后获得全国一等奖两次,二等奖三次,三等奖三次(不同赛题),上海市二等奖一次,三等奖一次,单项奖一次,最具人气奖一次。

上海海事大学至今已参与12届头脑奥林匹克中国区决赛,12年的积累,12年的沉淀,他们终于更上一层楼,在OM道路上,在创新的过程中,取得了优异的成绩。他们陪跑了 11年,终得荣耀。

海大学子在OM比赛中还有一段路要奔跑,在创新的路上,还有一座座高山需要我们跨越。经历了一个很nice的拐点,相信他们以后的天空更加开阔,勇敢的小海燕们将更加矫健地搏击巨浪!