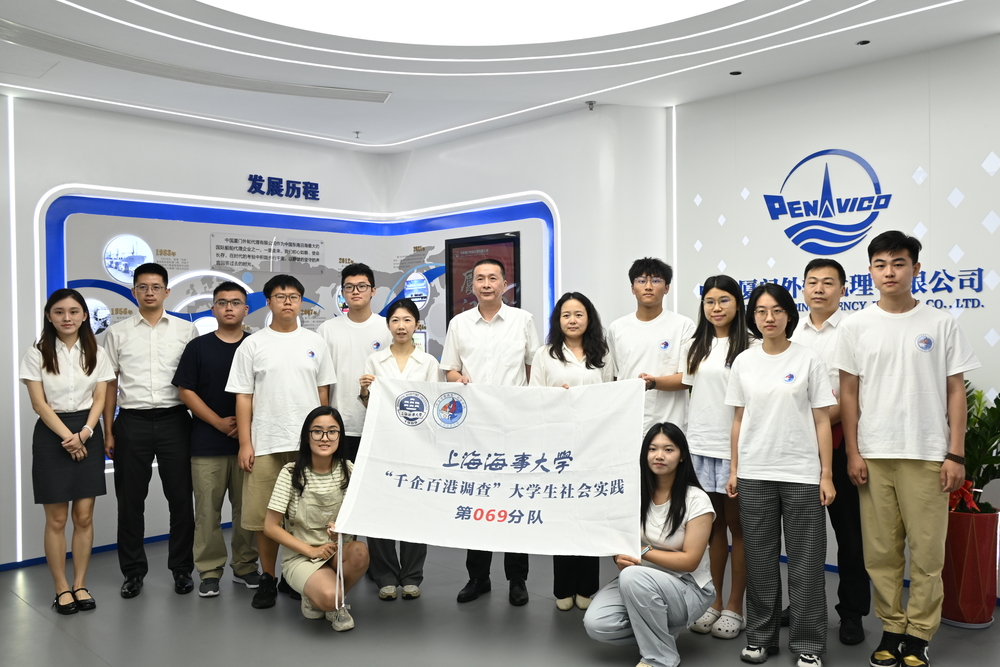

海大学子参加2025年“千企百港调查”大学生社会实践活动

1592名师生,前往24个省(自治区、直辖市、特别行政区),169个航运业企事业单位,实地探寻191个航运地标,开展241场航运文化普及活动,发布航运文化科普视频22期,受众达14269人次。

上海海事大学“千企百港调查”大学生社会实践活动自2023年启动,分别围绕“航运单位调研”“航运地标探索”“航运文化普及”三个专项,带领学生调研港航单位409家、寻访航运文化地标442个、开展航运文化普及434场,初步形成“价值塑造-能力培养-知识转化”三位一体的实践育人“蓝色大课堂”。

用脚步丈量航运发展脉搏,锚定蓝色信仰

实践队在研学中聚焦航海精神谱系探索,追溯航运历史脉络,传播航海文化,深挖不畏艰险的奋斗精神,激励新时代航海人战风斗浪。

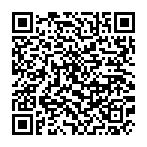

商船学院“引航实践队”,走访宁波引航站、厦门港引航站等引航站,开展8场座谈、5次跟艇作业、10位引航员访谈及688份有效问卷调查。实践队制作发布10期“守护水上国门”系列推文、科普宣传视频1部,撰写《关于引航员队伍可持续发展的相关建议》提案、《我眼中的“蓝色国土守卫者”》青年观察报告、《我为祖国守海疆》访谈集,为增强全民国防观念、筑牢海上安全屏障、推动海洋强国建设贡献青春力量。

交通运输学院“心引力·航迹实践队”赴烟台市蓬莱阁、扬州市扬州运河大桥等航运地标,探索海上丝绸之路文化交织的商贸传奇。实践队以俄罗斯籍留学生Rinata Isaeva(里纳塔·伊萨耶娃)的视角解读海丝文化,让开放包容的海丝精神融入实践。提案《关于整合扬州“海丝”文化研学实践路线的建议》得到扬州市文化广电与旅游局的回复及认可,打造“航运青年说”主题微团课10期,播放量超2万次,发布18篇微信公众号推文,累计浏览量超7000次。

马克思主义学院“更路拾光实践队”赴琼海潭门港、潭门镇草塘村等地,以海南渔民世代相传的“更路簿”为研究核心,深入挖掘古代海上商道文脉与航运文化传统。实践队制作微视频,整理南海航运文化与国家海洋权益素材,融入《更路簿里的红色传承》党课,为新时代中国特色海洋文化建设提供理论支撑与实践范例。

在百港探索青年实干坐标,锤炼专业素养

实践队勇立潮头,前沿求索,以求知的姿态、奋斗的激情,踏足“讲好航运故事”“平陆运河的数字孪生”“完善海事仲裁制度”等领域,探索“海事青年“的奋进成长之路。

外国语学院“多语言‘船’播实践队”赴江苏省港口集团生产调度(应急)指挥中心、杭州市拱宸桥等地开展实地调研。实践队聚焦多语种海洋文化的国际传播方向,依托多语言服务中心、“外语讲海事工作室”等平台,发布16期“外语讲海事”视频,不断助力中国航运文化“走出去”,扩大航运文化国际传播范围与影响力。

理学院“丝路连帆实践队”联合物流科学与工程研究院“小浪花实践队”,聚焦西部陆海新通道骨干工程——平陆运河建成前的多式联运体系,创新性提出“接口规划前置”理念,为平陆运河在2026年底建成通航后能够快速、高效、低碳地融入区域物流网络提供前理论支持。

法学院“海澄实践队”以“完善海事仲裁制度发展路径”为核心目标,围绕其在服务航运经济、推动制度型开放、提升全球资源配置能力等方面的核心价值展开研究,通过实地单位调研、案例分析与制度比较,探索适配中国海事实际的仲裁规则框架。

从调研洞察港航发展趋势,转化实践成果

实践队紧扣航运行业发展现状及未来发展趋势,将行业的“问题清单”转化为“成果清单”,为航运业数字化、智能化、绿色化发展添砖加瓦。

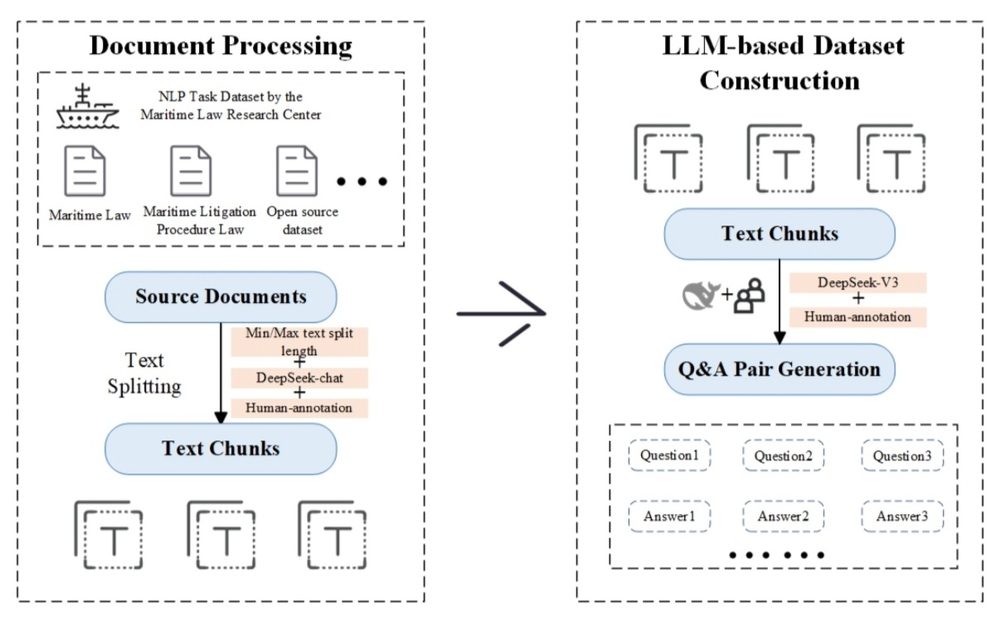

经济管理学院“浦江智航实践队”赴上海海事法院、上海电信临港智算中心、中远海运科技有限公司等单位调研。实践队创新采用“大模型预训练+领域微调”的技术路线,构建高质量海事法律专业数据集,并基于该数据集成功开发出基于微调大语言模型的海事法律推理系统。

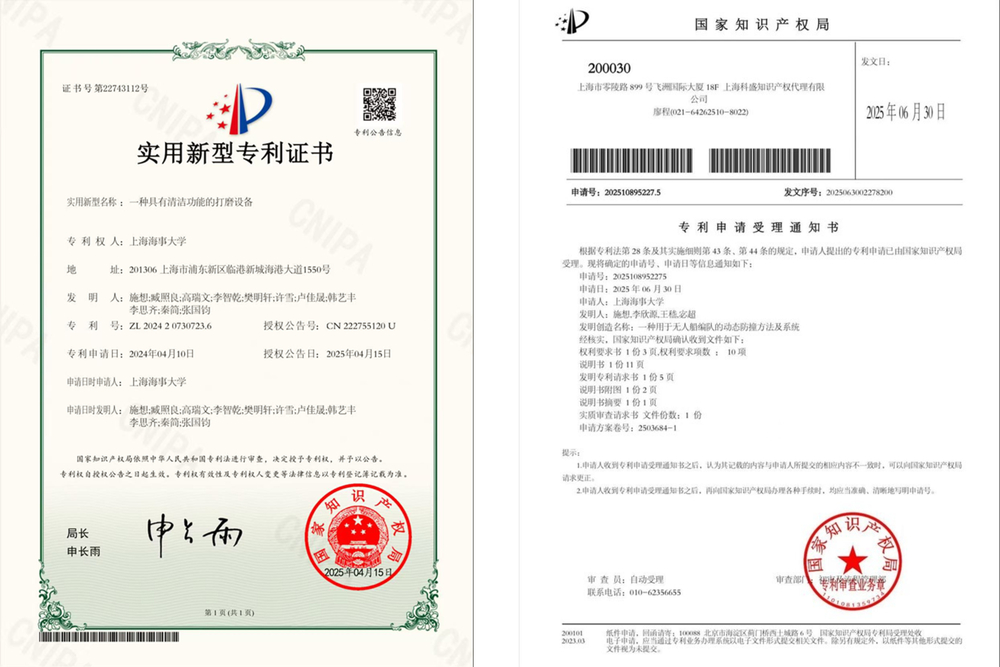

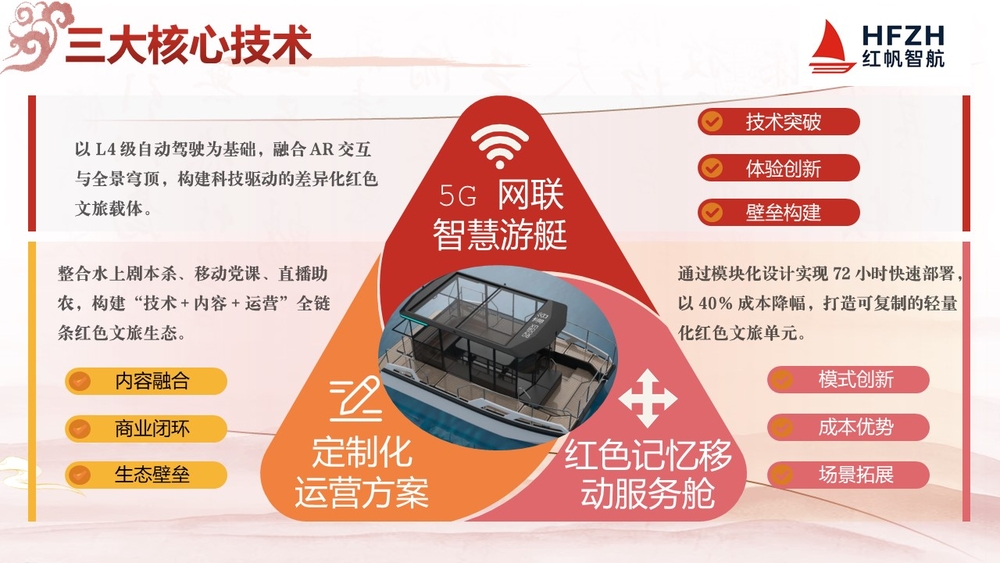

物流工程学院“舳舻千里实践队”深入厦门港、中国厦门外轮代理有限公司等7家港航企业,调研港口运行模式与企业科技平台。实践队成功申报实用新型专利——《一种具有清洁功能的打磨设备》,提出复杂海况下船舶横摇运动的预测精度提升模型,发表外文论文1篇,凭借技术创新与场景落地的优势完成“红帆智航”智能无人船红色旅游项目。

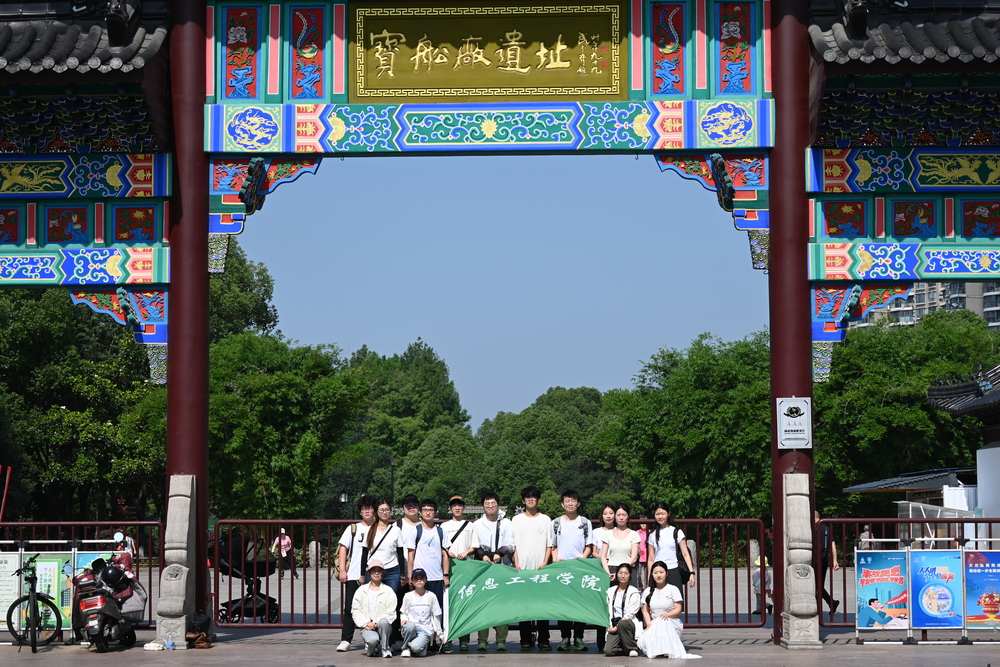

信息工程学院“‘同心·同信·同行’三同实践队”赴宝船厂遗址、天妃宫与静海寺等地开展航运地标探访。通过实地调研和问卷数据整理,实践队将虚拟的历史场景通过手机小程序复原,打造“郑和数字方舟”平台,通过“寻踪郑和”系列“云打卡”活动,推动历史地标、文物与航海记忆的数字化呈现和交互传播。

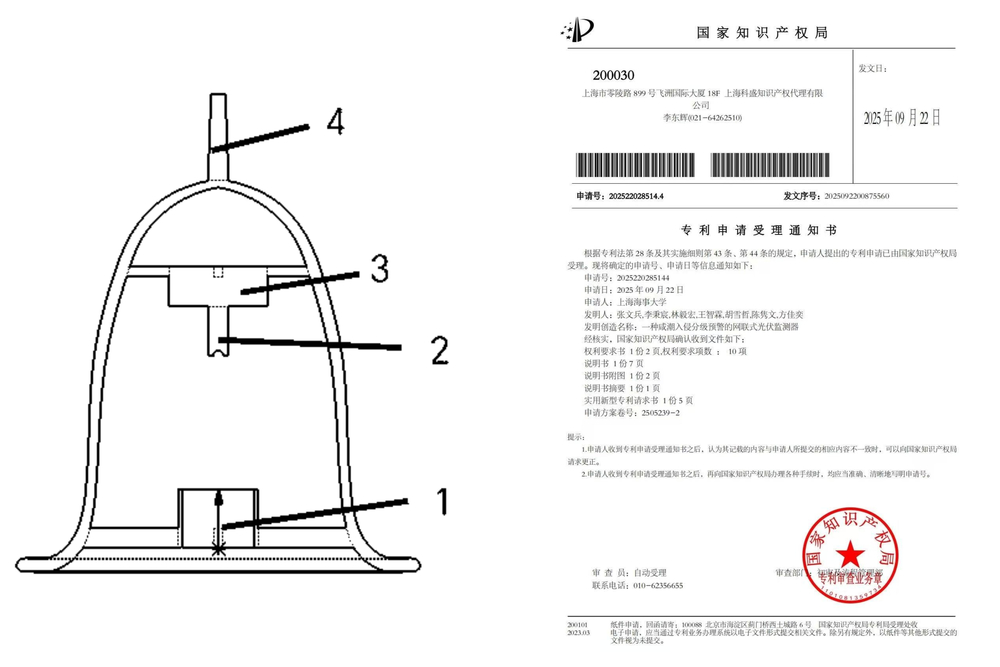

海洋科学与工程学院“溯·光实践队”赴青草沙水库、陈行水库等地调研,探究水文监测与数字孪生的协同应用。实践队通过对长江口水库运行管理单位的调研,总结出当前在咸潮入侵监测中面临的现实问题,研发一种新型咸潮入侵监测预警装置,并将其转化为实用新型专利《一种咸潮入侵分级预警的网联式光伏监测器》,可实现咸潮状态监测的自主供电、网联协同、分级预警等功能。

徐悲鸿艺术学院“艺心同舟实践队”开展“踏浪蓝海”创意美术夏令营,使中华海洋文脉与生态美学深度融合。实践队组织青少年将课程习得的航海精神、传统纹样等文化符号,结合社区文化,转化为蔚蓝生态、航海精神等主题的个性化艺术创作,实现双重赋能——使课程成果在公共空间创造性落地,构建“课程研发—文化解码—社区再生”的社区文化赋能可持续路径。